1.諸設定(単価マスタ指定、端数処理等)

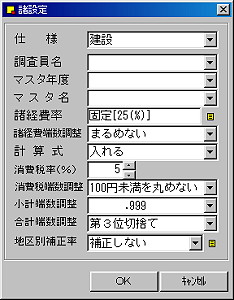

まだ何も登録されていない新規作成時には、下図の設定画面が開きます。

[仕様]

[仕様]

仕様はお求め頂いた種類により異なりますが、ここでは一般的なKos標準仕様を例に説明してまいります。

画面では一応[建設]となっておりますが、特に指定がない仕様には、自動的に標準仕様が割り付けられます。したがって[建設]となっていても、内部的には標準仕様で編集されることになります。

[調査員名]

調査員名は事後調査員名と同一と思われますが、あらゆる場面を想定する上で、選択方式としています。

[マスタ年度]

該当単価マスタが入っている年度フォルダを指定します。何年度の単価を使用するかを決定してください。

[マスタ名]

マスタ年度が指定されますと、マスタ名のダウンリスト内にはその年度の各種単価マスタがセットされます。

編集途中でのマスタ変更が随時可能ですので、この部分は初期的な意味合いしか持ちませんが、用対連単価の場合、地区別補正率が摘要されるため、その補正率を決定するために用意されています。他のマスタを選択しても、地区別補正率は選択できません。

[諸経費率]

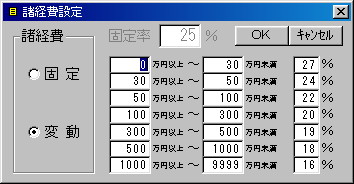

諸経費率は、固定的な比率と、金額により異なる変動率とがありますが、これを選択・入力するには、右隣の[参照]をクリックして[諸経費設定]画面を開きます。

左図は[変動率]を選択しています。定率幅は変更できます。変更後[OK]ボタンをクリックすると、マスタ年度にかかわらずその変動率が適用されるようになります。

[変動]が選択されますと、内訳書の諸経費率はそのときの直接工事費により、設定された変動率に応じて自動選択されます。

固定率の場合は、固定率テキストボックスで率数値を直接入力して下さい。

[諸経費端数調整]

合計金額を丸めるために、諸経費を調整するか否かの設定です。[まるめる]を選択すると、合計金額の千円未満が切り捨てられるように、諸経費を自動調整します。

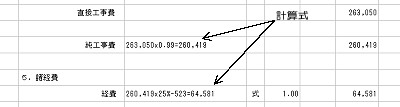

[計算式]

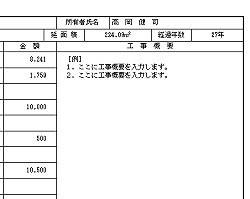

内訳書に、諸経費計算式を挿入するか否かの選択です。左図は計算式を[入れる]に設定した例ですが、[入れる]に設定しても、内訳書の編集で、その欄を必要に応じて削除することが出来ます。

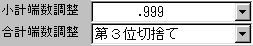

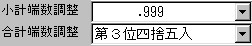

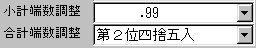

[小計、合計端数調整]

数量調書合計欄の端数をどのように処理するかの選択です。以下、いくつかの例を示します。

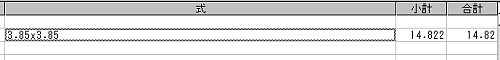

小計は第4位以下切り捨て、合計は第3位以下が切り捨てられています。

小計は第4位以下切り捨て、合計は第3位が四捨五入されています。

小計は第3位以下切り捨て、合計は第2位が四捨五入されています。

[地区別補正率]

用対連単価における、直接工事費の地区別補正率を求めるための地区を選択します。地区別補正率は右隣の[参照]をクリックすると補正率表が開き、修正することができます。

このうち、木造/非木造の選択は個別対応のため[

住所等]設定画面で行います。

2.数量調書

Kosの積算は、完全な数量調書を作成することにより、内訳書、鑑、複数家屋を一覧とした損害金額一覧表を自動作成します。

したがって、数量調書には数量計算式のほか、科目毎に単価等の重要な要素も内部保存されており、単価マスタ(工事名、規格、単位や単価が登録されたマスタファイル)と密接な関係にあります。

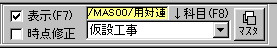

[大科目の選択]

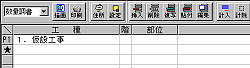

数量調書作成順序として、まず単価マスタから該当工事名を抽出することから始めます。単価マスタは[諸設定]において既に選択していますので、選択された単価マスタの大科目が、下図のダウンリストボックスに収められています。

このダウンリストは、図左側の[表示(F7)]のチェックをONにすることによって有効となりますが、チェックボックスをクリックする代わりに、キーボードの[F7]を押下してもONにすることが出来ます。

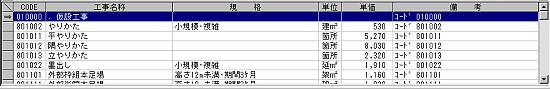

[工事名を抽出する]

表示がONになると、同時に画面下方にダウンリストボックスで選択されている大科目の工事名(単価)一覧が表示されます。

上図のマスタは、数量調書1行目の大科目として[.仮設工事]を選択しています。左側のピリオド[.]は、数量調書に複写された時点で大科目番号を付加させるための記号であり、これをマスタ編集の過程で削除しますと番号が付加されなくなります。

ここで[Enter]か、選択された行をダブルクリックしますと、数量調書の指定行(数量調書の★マーク行)へ番号を自動付加して複写されます。

← 1行目に複写された後、カーソルを2行目においています。

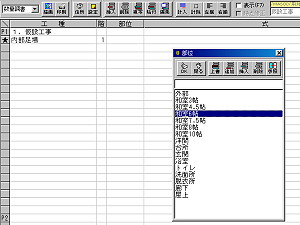

ここで[TAB]キーを押下するか、単価マスタをクリックすると、上右図のように★印がついて、フォーカスが単価マスタへ移動し、マスタからの複写待ちとなります。

因みに[内部足場]を選択して抽出してます。

[部位]

右図は、2行目に[内部足場]が抽出された後、カーソルを[階]列に移動したところです。ここで、選択されたセルをダブルクリックするか、キーボードの[Enter]キーを押下すると、階の入力状態となります。1階であれば、半角で[1]とだけ入力後[Enter]を押します。

カーソルは[部位]に移動しますので、ここでもう一度[Enter]を押下して、部位の入力状態とします。そのまま直接部位を入力しても結構ですし[Page Down]キーによる語句の参照入力も出来ます。

右図は語句参照表を開いて、そこから[和室6帖]を[部位]欄にコピーしようとしています。

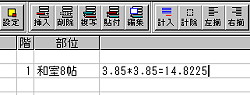

[式]

計算式は式を入力後、式の直後で[Shift]+[Enter]により[式=答え]の形式で整形されます。四則演算記号は[+, -, *, /]ですが、このあと説明する[計処理]で、[*]は[×]へ、[/]は[÷]へ変換されます。

また、”((()))”は”[{()}]”へ変換されます。但し、変換された記号では再計算できませんので、再計算が必要な場合は[計戻し]の処理が必要です。

計算させる計算式の中に、英字、全角文字(日本語等)は混在可能ですが、半角数字はすべて[式]として判断しますのでご注意下さい。式として成り立たない場合は[式=Error]となります。

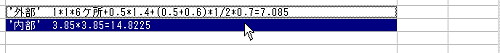

→ [Shift]+[Enter] →

この状態では、まだ右側の[小計][合計]欄に値がセットされていませんので、次の計処理を行います。

[計処理・戻し]

対象式を入力中か、セルカーソルを対象式に合わせた状態で[F9]を押下するか[計処理]ボタンをクリックして下さい。結果は下図のようになります。

小計、合計の端数は[諸設定]で設定された基準に従って処理されます。

(式のブロック処理)

(式のブロック処理)

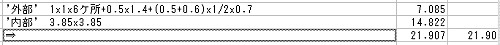

ブロック処理させたい行をドラッグして[計処理]します。

ブロックした行の直後にその計が挿入されます(この行左側の'⇒'は、印刷されません)。

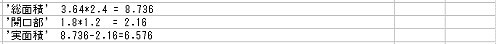

次のようなブロック処理も可能です。

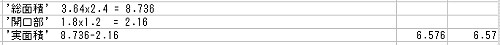

総面積、開口部の式にある=の両端に半角の空白が挿入されていることに留意してください。

式の中にある[ケ所]のように、そのまま入力された全角文字は、印刷時に上付き四分の一角で出力されます。

上図の、総面積、開口部、実面積がそれぞれアッポストロフィ[']で囲まれていますが、これは印刷時に強制的に全角で出力させるためのものです。

式でも[Page Down]キーによる語句参照表を開くことが出来ますので、これらの語句をそこへ登録しておくと便利です。

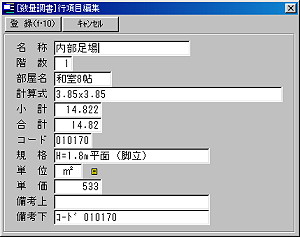

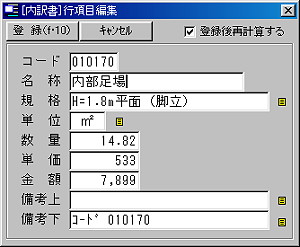

[行項目(カード型)編集]

この章冒頭で、数量調書には1行の中に[単価][単位]等が含まれると説明しましたが、どこに記述されているかと申しますと[行項目編集]ボタンをクリックした画面の中にあります。

規格、単価や単位等を編集にするには、このカード型行項目編集で行って下さい。

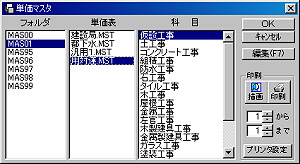

[単価マスタの選択と汎用マスタでの処理]

表示(F7)がONになっている状態で[マスタ]ボタンをクリックしますと、左図の単価マスタ選択画面が開きます。

左側から、フォルダ(年度に応じた単価マスタの集合体)、単価表(マスタ本体)、科目(マスタ中身の大科目)となっています。

この中で、単価マスタの選択時においての科目の選択は、数量調書画面から[F8]にて随時変更が可能ですので意味がありません。科目の選択はその内容編集においてのみ有効です。

ここで単価マスタ(単価表)を選択して[OK]ボタンをクリックしますと、以降その単価表からのみデータの取得が可能となります。従って、このあと詳述する汎用マスタから単価を取得したい場合は、一旦ここで汎用マスタに切り替える必要があります。

(汎用マスタでの処理)

例えば基本的に用対連単価を使用するとしても、掲載されていない工事科目については、新たに他の資料よりその単価を構成しなければなりません。

Kosは、そのような単価だけを登録させる[汎用]というマスタを用意しており、掲載されていない工事科目を数量調書に反映させるためには、[汎用]マスタを選択して処理します。

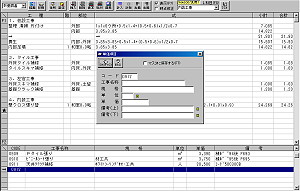

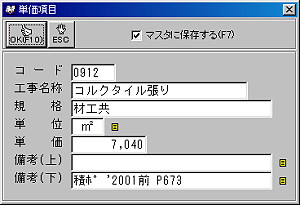

用対連単価表に掲載されていない、例えば[コルクタイル張り]を汎用マスタに登録しつつ数量調書へコピーしてみます。

上左図は、汎用マスタの[内装工事]を開き、追加行(データがある最下行直後の空白行)をダブルクリックした直後の画面です。このとき、コードは大科目のコードに順じて自動付加されます。

上右図は、内容を入力しています。この画面の上方に[マスタに保存する(F7)]とありますが、これをチェックしておくと汎用マスタに内容を登録しながら数量調書へコピーします。

チェックをOFFにしたまま[OK]をクリックすると、汎用マスタには登録せずに数量調書へのみコピーします。前者は以降汎用性があり、後者は今回限りのデータとなります。

3.内訳書、鑑、損害金額一覧表

完全な数量調書が完成されていれば、これらの調書は[諸設定]で設定された内容に沿って全自動で作成されます。

自動といっても、数量調書を作成しただけではこれらの調書は作成されません。各調書に切り替えた後、[集計]ボタンをクリックして該当調書を自動作成して下さい。

[編集と再計算]

例えば内訳書諸経費の再計算が必要な内容編集(変更)を行うような場合は、行(カード型)編集を使い、さらにその中で再計算を行うよう指定する必要があります。

左図は行編集画面です。この画面を表示するには、内訳書の編集したい行をクリックし[行編集]ボタンをクリックします。

ここで[登録後再計算する]チェックをONにしておけば、金額が変更された場合、直接工事費や諸経費等を再計算します。

ただしその場合、それ以前に編集された名称(工事名)や形状寸法の内容は、数量調書のそれに初期化されます。内訳書の形状寸法を書き改めたい場合は、数量調書の行編集機能を使い、数量調書内の語句を内訳書用に変更しておくとこのような問題が生じません。

4.単価マスタの保守

単価マスタの選択

単価マスタの選択画面では、それぞれのリスト上で[右ボタン]クリックにより、複写、削除等ができます。

左図は最近のフォルダを複写して、新しい年度の単価マスタを作成しようとしています。複写をクリックすると[MAS??]と入力を求められますので、新しい年度を入力して[OK]ボタンをクリックして下さい。

このように新年度マスタの単価入れ替えは、最新のマスタ年度を[複写]した後、単価を入れ替えるのがコツです。

因みに[新規]を選択すると、単価マスタ本体がない全く新しいフォルダとして作成されます。

[新年度単価入替え]

[新年度単価入替え]

新年度の単価入れ替えは、その科目毎に行います。編集するには、複写した単価マスタの科目を選択後[編集(F7)]をクリックして下さい。

右図の編集画面が開いたら、単価の列にカーソルを合わせ[Enter]を押下します。単価入力状態になりますので、新しい単価を入力して下さい。

入力後、もう一度[Enter]を押しますと、カーソルが次行の単価列に移動します。これは単価入力時のみの動作です。

[単位立米について]

一般的に[立米=立方メートル]文字については、既存文字の組み合わせ(m3、m3等)を用いるのが最も汎用性が高く、推薦されます。しかし[平米]に記号の[㎡]を用いるケースが広く行われている関係で、そのバランス上[立米]に外字を使用したいというユーザの声も無視出来ません。

外字はその外字専用ファイルを他のコンピュータに移植しない限り、あくまでもそのコンピュータ固有の財産です。

イントラネットの場合、共有することは不可能ではありませんが、一般的ではありません。外字はやはりクライアント単位で保持されるべきものです。したがって、たとえ各クライアント(またはスタンドアロン)で立米の外字を作成しても、外字登録アドレスが違えば他のコンピュータでの再現性はありません。

Kosではこれに応じるため[立米]外字を使用できるように工夫しました。データレベルでは[m3]に、表示、印刷レベルでは外字を用いることにより汎用性を保ちます。つまり、外字登録されていない機種では[m3]となり、外字設定された機種ではその該当外字が出力されるようにしています(あくまでも表現レベルで)。

立米外字を作成したら、設定メニューの[外字の割振り]で[m3]にどの外字を使用するかを指定して下さい。(下図)

左図は”組み文字[m3]を使用する”にチェックした場合、右図はチェックを外し、該当外字を設定したときのものです。

(画面左側の外字群は背表紙用の外字で、積算には関係ありません。)

立米外字はあくまでも、表示・印刷で使用するだけで、たとえ該当外字を単位欄に入力しても、保存段階で[m3]に変換されます。ただし外字設定がなされていれば、読込み時に再び設定外字に変換して表示・印刷が行われます。

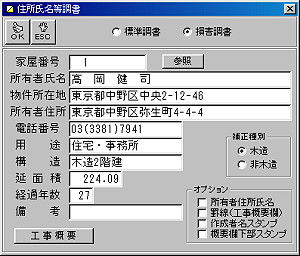

5.住所等

Kosは、すべての調書に[詳細]で登録された住所氏名等を利用しますが、積算は家屋単位ではなく所有者単位で編集することがあり、そのままでは摘要できないことがあります。

但し殆どの場合[詳細]で登録されたデータを利用できますので、積算では[住所等]を開いたときに、積算用の住所データがまだ作成されていないときは[詳細]で登録されたデータをコピーするようになっています。

印刷時には、この積算専用のデータから住所等を抽出しようとしますので、かならず1家屋あたり1回は[住所等]ボタンをクリックして、積算専用の住所等データを作成しておく必要があります。

左図はその入力画面ですが、詳細で住所等を登録済みであればKos標準調書ではほとんど何も編集せずに[OK]ボタンをクリックして結構です。

鑑が損害調書等のものでは、これらのほか[工事概要]等が追加入力できます。

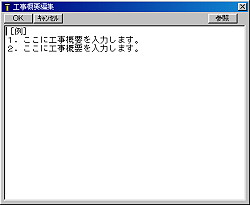

[工事概要]

工事概要入力画面右上に[参照]ボタンを設けてありますので、語句登録にこれを利用すると爾後の入力が便利になります。

下図は[工事概要]入力画面と、その実行(印刷)結果です。

⇒

[補正種別]

用対連単価を利用した内訳書を作成する場合[補正種別]を選択した上で作成して下さい。木造と非木造とで補正率が違います。

[オプション]

所有者住所氏名 :損害調書[鑑]の氏名欄に所有者住所を含む場合にチェックをONにして下さい。

インデックスが[所有者住所・氏名]に置換わります(内容は入力して下さい)。

罫 線 :チェックをONにすると工事概要欄に横罫線が入ります。

作成者名スタンプ :概要欄下部スタンプを開き(チェックON)、ヘルプ画面を参照してください。

概要欄下部スタンプ:概要欄下部スタンプを開き(チェックON)、ヘルプ画面を参照してください。